6月27日下午,《云南省農村居民持續增收三年行動方案(2022—2024年)》政策解讀新聞發布會在海埂會堂召開,相關負責人介紹有關內容,并回答記者提問。

習近平總書記指出

農業農村工作

說一千、道一萬

增加農民收入是關鍵

2021年8月17日,中央財經委員會第十次會議研究扎實促進共同富裕問題,習近平總書記在會上發表重要講話強調,共同富裕是社會主義的本質要求,是中國式現代化的重要特征,是堅持以人民為中心的發展思想,在高質量發展中促進共同富裕。特別指出,促進共同富裕,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。作為欠發達省份,云南城鄉差距大,全省農村常住居民人均可支配收入水平長期處于全國倒數位次,促進共同富裕的任務更加艱巨和繁重。

具體可以從三個角度來認識

充分肯定我省促農增收取得的成績

黨的十八大以來,全省各級各部門加大對“三農”的政策扶持和資金傾斜力度,在基礎設施建設、優勢特色產業發展、農村勞動力轉移就業等方面采取了一系列重大措施,全省農民增收渠道不斷拓寬,年均收入增幅連續多年超過全國平均水平,農民生活水平和質量明顯提高。

2012—2021年,全省農村居民人均可支配收入由5930元提高到14197元,與全國農民平均收入之比由0.71∶1提高到0.75∶1;全省農民收入年均增速10.2%,高于全國0.7個百分點;全省城鄉居民收入比由3.44∶1下降到2.88∶1;貧困地區農民人均收入從4749元增加到13027元,增速持續高于全省平均水平。

客觀面對我省與全國農民收入差距不斷擴大的現實

由于產業結構不夠合理,我省農民收入主要來自第一產業,二、三產業促農增收動力不足;全省城鎮化、工業化水平不高,農民就地就近就業困難,工資性收入低于全國平均水平;加之我省各級財政支出壓力較大,導致農民轉移性收入較少;農村土地房產權能缺失和土地、房屋等資產價值難以發揮而導致的農民財產性收入總量偏小。加快我省農民增收步伐,縮小與全國平均水平差距已迫在眉睫、刻不容緩。

正確把握增加農民收入面臨的機遇和條件

近年來,全省高原特色農業加快發展,“綠色食品牌”打造成效明顯。2021年,全省糧食產量歷史性邁上1930萬噸臺階,豬牛羊禽肉總產量躍居全國5位,蔬菜、水果產量分別居全國第11位、第10位,烤煙、茶葉、花卉、咖啡、中藥材、核桃等產量連續多年全國第1位,第一產業經營凈收入作為農民收入絕對支柱的地位不斷夯實。

“十四五”期間,隨著鄉村振興全面推進,農業農村現代化步伐不斷加快,我省農業農村面臨新的發展機遇,有利于我省充分發揮區位和產業優勢、加強穩糧保供政策落實、促進農村勞動力轉移就業和深化農村各項改革,推動農業農村經濟社會加快發展和農民收入持續快速增長。

按照省委、省政府工作部署,省農業農村廳在充分征求省直有關部門和州(市)意見的基礎上,起草了《行動方案》。省委常委第23次(擴大)會議、省政府第151次常務會議審議通過,并以省委、省政府辦公廳文件印發。

主要內容

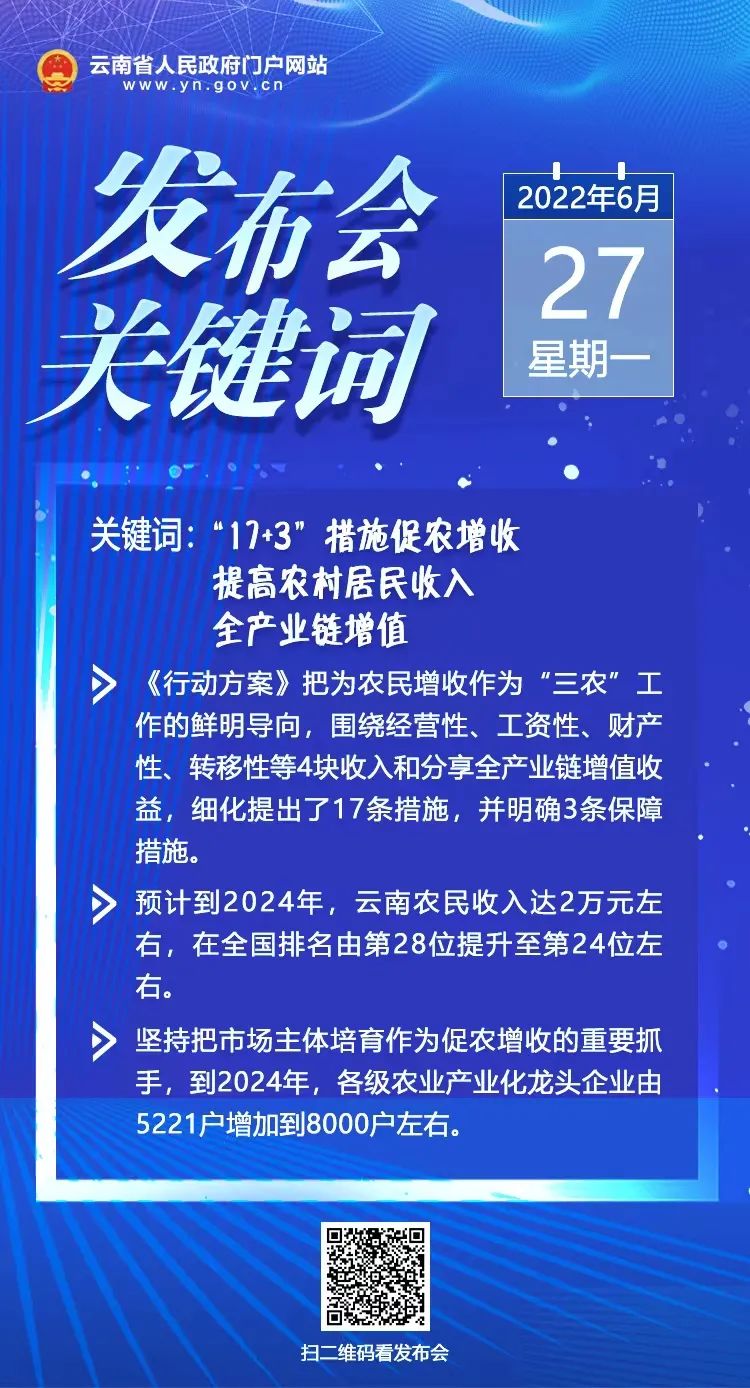

《行動方案》提出把一切為了農民增收作為“三農”工作的鮮明導向,圍繞經營性、工資性、財產性、轉移性等4塊收入和分享全產業鏈增值收益,細化提出了17條措施,并明確了壓緊壓實責任、加強工作調度、強化考核督促等3條保障措施。

1、總體思路和目標

我省農民4塊收入構成中,經營性和工資性收入占82%左右,財產性、轉移性收入分別占1.5%、17%左右。其中,經營性收入貢獻較大,占比(48.4%)高于全國平均水平約14個百分點;工資性收入短板明顯,占比(33.1%)低于全國平均水平約9個百分點;財產性、轉移性收入占比均略低于全國平均水平。

因此,《行動方案》突出產業、就業“兩業”,在鞏固拓展經營凈收入和全力擴大工資性收入2個方面重點發力。提出到2022年、2023年、2024年,力爭全省農村居民收入與全國平均水平之比,由2021的0.75∶1分別提高到0.77∶1、0.8∶1、0.85∶1,年均增速位居全國前列。初步測算,預計到2024年,云南農民收入達2萬元左右,在全國排名由第28位提升至第24位左右。

2、鞏固拓展經營凈收入

我省農民經營性收入貢獻較大,主要有以下三個特點:

一是收入絕對值和占比均高于全國平均水平。我省農民經營性收入為6876元、占比48.4%,比全國平均水平(6566元、占比34.68%)多310元、高14個百分點。

二是第一產業占大頭。第一產業經營收入為5624元、占比39.61%,比全國平均水平(4292元、占比22.67%)多1332元、高17個百分點。

三是第二、三產業經營收入略低于全國。就全國來看,第二、三產業經營凈收入都不高,分別為472元、1803元,分別占比2.49%、9.52%;我省比全國平均水平分別少242元、781元,占比分別低0.87、2.33個百分點。

針對以上特點,《行動方案》提出了聚焦農業重點產業穩步提高種養收益、推動農文旅融合發展拓展收入空間、挖掘鄉土特色產業多渠道增加收入等3條措施。到2024年,農村居民經營凈收入占可支配收入的比重穩定在42%左右。

3、全力擴大工資性收入

我省農民工資性收入短板明顯,收入(4697元)和占比(33.08%)分別比全國平均水平(7958元、占比42.04%)少3261元、低8.95個百分點。與工資性收入緊密相關的全省農民工就業情況主要有以下四個特點:

一是農民工數量偏少。全省農民工數量964萬人、占全省農村勞動力人數的46%,較周邊省份低。

二是省外務工比例偏低。省外、外出省內(含縣內非本鄉鎮)、本鄉鎮內就業占比分別為25.7%、36.8%、37.5%,省外就業比例較周邊省份低。

三是工資水平偏低。全省農民工月平均工資為3720元,低于全國平均水平(4432元)近700元;省外就業月平均工資(4527元)高于省內就業(3440元)1000元以上。

四是農民工素質能力整體偏低。仍有25%左右的農民工受教育程度在小學及以下,近一半沒有接受過技術和職業技能培訓。

針對以上特點,《行動方案》提出了提高外出務工比例、提升農民勞動技能水平、支持就地就近就業等3個方面措施。到2024年,全省農民工占農村勞動力比例提升10個百分點以上、達1100萬人以上;省外就業農民工比例提升15個百分點以上、達40%以上;農民工技能培訓率提升10個百分點以上、達到70%左右;年工資性收入與全國平均水平的差距由3261元縮小到2000元以下。

4、積極增加財產凈收入

當前,財產凈收入在農民收入中的比重不高,對總收入影響較小,但提升空間很大。2021年全國農民收入中財產凈收入為469元,占收入比重為2.48%;云南省為211元,占比為1.49%。要分析基礎現狀,盤活資源資產,積極增加農民財產凈收入,《行動方案》提出了發展壯大村集體經濟、挖掘資源資產收益、推進農村集體經營性建設用地入市3個方面的措施。

5、合理提高轉移凈收入

近年來,我省農民轉移凈收入占總收入的比重較全國平均比重低5個百分點左右,低1000—1500元,已成為影響我省農民收入增長的第二大制約因素(第一是工資性收入)。要強化政策協同發力,力爭到2024年,轉移凈收入占比與全國平均水平差距由2021年的3.8個百分點進一步縮小,轉移凈收入差距由2021年的1524元縮小到1000元以下。《行動方案》從加大財政直接補貼、加大信貸補貼、完善農村社會保障體系等3個方面細化了政策措施。

6、多措并舉,分享全產業鏈增值收益

《行動方案》提出了培育市場主體、健全完善市場主體和農民利益聯結機制、提升農業科技化水平、突破農產品加工、保持農產品價格合理水平5個方面的政策措施。

市場主體培育方面。提出堅持把市場主體培育作為促農增收的重要抓手,到2024年,各級農業產業化龍頭企業由5221戶增加到8000戶左右,其中,力爭國家級龍頭企業由58戶增加到100戶以上、國家和省級龍頭企業實現129個縣(市、區)全覆蓋。

利益聯結機制方面。提出在市場主體追求經濟效益和帶動農民增收之間找準結合點,既要讓企業、農民合作社從市場獲取穩定利潤,更要讓農戶盡可能多地分享全產業鏈增值收益,實現農民增收、企業發展、地方受益。并選擇高投入高產出的花卉、小漿果等高端設施特色產業,率先在昆明市、紅河哈尼族彝族自治州、楚雄彝族自治州、大理白族自治州等地區開展利益聯結機制試點。

提升農業科技水平方面。強調用科技手段提升農業生產效率,包括良種良法配套、農機農藝結合、生產實用技術轉化應用等。

農產品加工方面。強調要促進農民從種養環節向農產品加工等產業鏈延伸中獲得更多收益,實現加工在鄉鎮、基地在村、增收在戶。

保持農產品合理價格方面。堅持市場化改革取向和保護農民利益并重的原則,從重要農產品收儲、進出口、政策補貼等方面細化了措施。

7、保障措施

壓實責任方面。明確各級黨政一把手為促進農民增收工作的第一責任人,要求各州(市)、縣(市、區)、鄉(鎮)結合實際制定方案。

加強調度方面。將農民增收工作納入省委、省政府“三農”工作季調度重要內容。

考核督促方面。以州(市)為單位,按季度通報農民收入增速和工作開展情況,對年度綜合排名后4位的州(市)進行約談。

政策落實從以下三方面入手

建立農民增收聯席會議制度

在省委農村工作領導小組領導下,建立州(市)政府和省級部門聯動的全省農民增收聯席會議機制,分解下達各州(市)目標任務,安排各地各單位細化政策措施,定期調度分析困難問題,協同推進全省農民增收工作取得實效。

細化政策、分解目標

圍繞農民收入關鍵因素,會同相關部門分別梳理和制定產業、就業、財政轉移等方面支持農民增收的專項政策舉措;同時圍繞2022年全省農村常住居民人均可支配收入與全國平均水平的比值要從0.75∶1提高到0.77∶1的目標任務,在對近年數據進行分析的基礎上,提出各州(市)2022年度農民增收預期目標建議。

關于開展利益聯結機制試點

省農業農村廳組織開展建立完善利益聯結機制促農增收試點工作。擬于2022年6—12月,在每個州(市)至少確定一個試點,省級重點掛聯指導昆明市、曲靖市、紅河哈尼族彝族自治州、大理白族自治州、楚雄彝族自治州開展試點。通過發揮龍頭企業核心作用、做強農民合作社紐帶作用、密切利益聯結機制三個重點環節,運用強化財政支持力度、加快基層設施建設、加強金融服務保障、建立試點工作協調機制、強化試點工作跟蹤評估和做好宣傳總結六個保障措施,進行遴選試點主體、細化試點方案、推進試點工作、總結推廣相關模式,在12月底見成效。

精彩問答

記者問:支持農村居民持續增收三年行動計劃,財政部門如何做好資金保障工作?

云南省財政廳黨組成員、副廳長蘇建宏:

財政部門將從三方面圍繞支持農村居民持續增收三年行動計劃做好資金保障工作。

第一方面,把支持農民增收作為農業農村工作的優先保障方向。把農村居民人均可支配收入作為省級涉農資金和一般性轉移支付分配因素,加大對全省農村居民人均可支配收入低的縣(市、區)傾斜支持,確保財政投入與全面實施農村居民三年增收行動計劃相適應。比如,在分配中央和省級財政銜接資金時,省財政廳已經將農村居民人均可支配收入因素權重調整到30%,真金白銀支持農民增收。

第二方面,多渠道擴大對鄉村振興的資金投入。穩步提高土地出讓收入用于農業農村的比例,確保到2025年達到10%以上,資金重點用于支持高標準農田建設、農田水利建設、現代種業提升等鄉村振興重點任務,加快補上“三農”發展短板,以發展促進農民增收。

第三方面,撬動金融資源加大“三農”投入。進一步加大對行業貸款擔保機構的擔保費補助,引導政府性融資擔保機構降費讓利,解決農業產業發展融資難、融資貴問題,發揮農業信貸擔保支農助農作用。從2022年6月1日起,省農業融資擔保公司對構建政銀擔風險分擔機制的縣(市、區)貸款主體不再收取擔保費,實行“零保費率”,有效降低支農貸款融資成本,支持農業產業發展帶動農民增收。

記者問:在促進農村居民增收方面,省人力資源社會保障廳下一步將重點做好哪些工作?

云南省人力資源和社會保障廳黨組成員、副廳長石麗康:

下一步,省人力資源社會保障廳將圍繞省委、省政府關于促進農村居民增收的決策部署,穩中求進,重點抓好以下幾個方面的工作:

一是調優轉移就業結構。我省農村勞動力轉移就業人數雖然達到了1566萬,但是省外轉移的數量只有386萬,高質量、高收入的就業群體并不多。所以要圍繞調結構、促增收目標,盡量把農村居民向經濟發達地區轉移,向高收入的企業、高收入的地區轉移,通過調結構來促進農民收入進一步提高。

二是抓實助企紓困政策落地。近期,國家和省里出臺了扎實穩住經濟一攬子政策措施,人社部門也推出了“降、緩、返、補、擴”等一系列援企穩崗保就業穩就業的政策措施,當前,省人力資源社會保障廳的重點工作就是要把這些政策措施抓緊落實到企業,保住市場主體、保住就業崗位,讓農村勞動力能夠有就業崗位,實現增收。

三是不斷提升勞動技能水平。不斷充實、完善技能培訓政策和措施,進一步加大農村勞動力技能培訓的針對性、實用性,讓廣大農村居民能夠通過培訓,提升技能,提高就業能力,促進增收。

四是打造勞務品牌集群。結合云南特色,對“云南過橋米線”、“云南特色小吃”、“云南生態咖啡”、“云南生態茶葉”等勞務品牌進行打造,通過建立機制、精準培訓、資源整合、宣傳帶動等,使之成為帶動就業的“金字招牌”。

五是建強人才發展引領。鼓勵更多高層次的人才和大學生到農村就業,創辦農村集體經濟,從而帶動廣大的農村居民就業增收。

六是夯實兜底保障基礎。扎扎實實落實好農村居民就業、社會保障各項政策,讓農村居民和城鎮居民一樣,能夠獲得工資性收入,有社會保障。同時,我們要抓好和諧勞動關系的構建,打擊非法招聘和欠薪活動,做到工資不拖欠,收入能到手,真正讓廣大農村居民等勞動者實現勞有所得,勞有所保。

來源:云南省網上新聞發布廳